诸葛亮治理蜀国的功过几何?

公元223年,蜀汉开国皇帝刘备病逝永安宫,临终前将国家大事全权托付给了诸葛亮。刘备在位仅仅两年,且心思基本放在军事上,故对于治理蜀汉,丞相诸葛亮才是真正的“主角”。

后主刘禅继位后,诸葛亮便开府治事,总揽蜀国的军政大权。从公元223年开始,到公元234年结束,诸葛亮执政历时约十二年。在这十二年里,他是如何治理蜀国的呢?

说明一下,本篇不讨论诸葛亮北伐曹魏究竟是穷兵黩武还是另有图谋;也不讨论诸葛亮结盟东吴是无奈之举还是战略需要,而是将和小伙伴们详细聊聊诸葛亮治理蜀国的功与过。(只聊内政,不谈军事和外交。)

1、依法治国

严法。所谓“没有规矩,不成方圆”,刘备在世时,就命令诸葛亮、法正、李严、刘巴等五人共同制定《蜀科》。由于刘璋治下的益州法纪松弛,德政不举,威刑不肃,诸葛亮更加觉得需要“严法治蜀”。

对于法律是该严还是该宽,诸葛亮和法正曾经有过一番讨论,法正觉得严厉的法律会严重打击益州的地方豪强,他们可能会抵触蜀汉政权,诸葛亮则觉得应该因时制宜,严厉的法律反而有助于治理整个蜀国。最终,《蜀科》基本还是以诸葛亮的“严法”为主导。

诸葛亮的“严法”体现在多个方面上,比如吏治,诸葛亮很看重官员的品行操守,对他们要求蛮严格的,有突出政绩者升其位,有违法乱政者罢其官;比如治军,据史书《三国志》记载:亮身率诸军攻祁山,戎陈整齐,赏罚肃而号令长明,可见诸葛亮治理军队主要靠的是法令;另外,在农桑水利等方面,诸葛亮也同样立下了法律。

明法。光是立法还不够,还得明法,即让众官员乃至治下老百姓都了解法律知识。明确公布了哪些事是应该做的,哪些事是不能做的,让大家有所遵循。若是法律不明不白,便会有不公平的事情发生。

以身作则。这是诸葛亮很了不起的地方,他“严法明法”后首先自己做好表率,正所谓上行下效,诸葛亮身上的品德深深影响着后期的执政者以及上下级官员。

第一次北伐曹魏时,诸葛亮用人不当,导致街亭失守,蜀军不得不撤回汉中。史书《三国志》记载:臣明不知人,恤事多暗,《春秋》责帅,臣职是当。请自贬三等,以督厥咎。即诸葛亮主动承担责任,请求自贬三等,任职右将军,行丞相事。

法律这么严格就没人不服吗?可以说基本没有。陈寿曾评价说:刑政虽峻而无怨者,以其用心平而劝诫明也。就连诸葛亮的政治对手李严被诸葛亮贬黜流放后也是服气的,之后李严在得知了诸葛亮死的消息后,因病逝世了。

2、发展经济

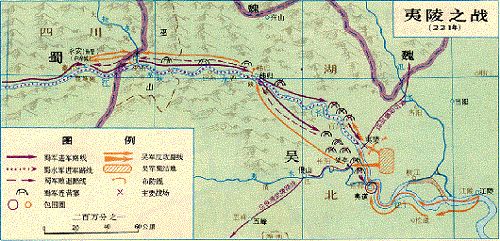

夷陵兵败后,蜀国元气大伤,经济发展甚是缓慢,丞相诸葛亮采取了各种措施来促进经济的发展,取得了不小的成果。

其一,屯田息民。诸葛亮执政时期,外部环境相对安定,果断实行“务农殖谷,闭关息民”的经济措施。让广大农民得到休息了,农业生产才会发展起来,也只有粮食多起来了,才有了征战的资本。诸葛亮在各郡县设置了专职或兼职农官,例如《三国志》记载:吕乂为汉中太守,兼领督农,供继军粮。可知吕乂“兼职”着督导农事的任务。

夷陵之战

其二,兴修水利。都江堰是秦国时期蜀郡太守李冰带领民众建造的,西汉时期蜀郡太守文翁也曾加以整修,到了蜀汉时期,诸葛亮当然也进行了相应的修缮。据《水经注》记载:诸葛亮北征,以此堰农本,国之所资,以征丁千二百人主护之,有堰官。可见诸葛亮设置了“堰官”来维护和保证堤坝的安全。

另外,诸葛亮还在汉中一带屯田地,修水利,估摸着这是为北伐战争在做准备吧。《水经注》又有记载:水北出远山,山谷邃险,人迹罕交,溪曰五丈溪。水侧有黄沙屯,诸葛亮所开也。

其三,重视盐铁事业。食盐一事事关重大,诸葛亮自然得放在心上。宋代诗人苏轼在《诸葛盐井》中曾写道:井有十四,自山下至山上,每盛夏水涨,则盐泉迤逦。由此可以推断出蜀汉当时的井盐事业相当发达。

那蜀汉的冶铁技术又如何呢?根据《周地图》载:蒲亭县有铁山,诸葛武侯取为刀剑。再根据《方舆纪要》载:铁钻山在崇宁县西六里,武侯铸铁钻于此,以造军器。因而可以推断出蜀汉冶炼铁铜的技术也已经很牛掰了。

其四,大力发展蜀锦产业。蜀锦可是川蜀之地的宝藏啊,它不仅仅可用来缝制衣物以充实国库;还可以出口魏国和吴国以换取资金。据《诸葛亮集》记载:今民贫国虚,决敌之资,惟仰锦耳。所以,诸葛亮当然要将蚕桑生产一事放在重要的位置,这可是国家财政收入的一大来源啊。

唐代诗人杜甫在《蜀相》一诗中写道:丞相祠堂何处寻,锦官城外柏森森。“锦官城”成为了成都的别称,估计要归功于诸葛亮大力发展蜀锦产业呀。

3、安居乐业

正是在严格的律法约束下,诸葛亮注重与民休养生息,取得了人口和民生双丰收的出色政绩。

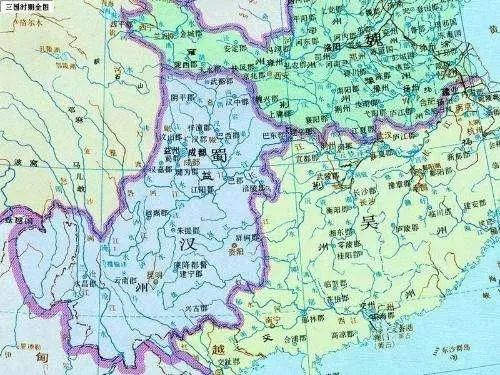

人民户口有所增加。东汉末期连年战乱,导致人口大幅减少,魏蜀吴三个国家的人数相较于和平年代均不多。据载,公元221年时,蜀国有户20万,男女90万;蜀国被魏国灭亡时,有户28万,人口94万,可见这43年间,蜀汉户增加了8万,人口也增多数万。相比于魏国和吴国的人口增长来说,诸葛亮已经做得很不错了。

社会氛围极其良好。 据史书记载:吏不容奸,人怀自厉,道不拾遗,强不侵弱,风化肃然也。什么意思呢?即几乎没有贪官污吏,人人大都积极向上,社会治安非常棒,没有仗势欺人的。总的来说,益州老百姓虽说赋税挺重,但生活还算太平,一代名相诸葛亮去世后,老百姓还纷纷为他立庙纪念。

蜀汉

4、安抚南中

诸葛亮如何平定南中地区本篇不提,本篇主要说诸葛亮采取的一系列安抚少数民族的政策。其一,将南中四郡增改为六郡,缩小郡区便于管理;其二,尊重少数民族的习俗,不擅自加以干涉,并给态度良好的部落首领一定的统治权力,对态度恶劣的豪强坚决打击;其三,吸引部落里有威望的人到中央政府去任职,比如孟获就曾被任命为御史中丞。

其四,挑选强壮的男子入伍,连同家属一起迁到蜀地,后来这支部队成了蜀军中的一支劲旅;其五,将先进的生产技术传授给少数部族,使其生产力也得到了发展;其六,修复旄牛道与沿途驿站加强彼此合作交流,当然这主要归功于蜀汉名将张嶷。这些合理的措施,再加上几任庲降都督的用心打理使得南中地区能够长久安定下来。

诚然,诸葛亮并不是神,虽说他善于治国,但还是会有缺陷的。

缺陷一:军政大事,一手包揽。

诸葛亮执政之后,事无巨细,咸决于己,一定程度上忽视了对后继者的任用和培养,间接导致了蒋琬、费祎、董允等人皆是守成之臣,再没有大的作为。另外,诸葛亮总揽军政十余年,身体消耗太大导致寿命不长。

丞相主簿杨颙曾经就劝说过诸葛亮不必越俎代庖,自校簿书,整日劳累,以致“上下相侵”,最终只会虚耗精力,一事无成。然而诸葛亮的治政习惯并不是能轻易改变的。

缺陷二:没有认真栽培后主刘禅。

刘备在位时,诸葛亮尚能为太子刘禅写《管子》、《韩非子》等,认真教刘禅学习经文典籍。而诸葛亮执掌大权之后,由于自身事务繁多,更多的只是规劝陛下,没有再进行悉心教导。刘禅本来就生性愚钝,缺少了后天教育,自然无法真正成长为一个明君。令人无奈的是,刘禅反而养成了将朝政置身事外的陋习。

缺陷三:人员任用上有欠缺。

相对于曹操的“唯才是举”,诸葛亮用人更为注重品德,这就会自动忽视掉了品行欠佳的能人。不得不说,诸葛亮的用人确实有所欠缺。

最能说明问题的一个例子就是诸葛亮执意任用马谡守备街亭。刘备在临死前就和诸葛亮明确交代说,马谡此人言过其实,不可大用。但诸葛亮还是不信邪,结果致使第一次北伐功亏一篑。

写在最后,丞相诸葛亮为了报答刘备的知遇之恩,一生为蜀国呕心沥血。若真的要评判诸葛亮治蜀的功过各几分,这是一个见仁见智的问题,您怎么看呢?

资料来源:百度百家

转载时间:2019年11月17日

转载网址:http://dy.163.com/