秦蜀古道探访记

王 蓬

王蓬,国家一级作家二级岗位(二级教授)曾任陕西作协副主席、汉中市文联主席、作协主席。創作40余年,结集50余部。曾获国家图书奖、冰心散文奖、柳青文学奖、全国首届徐霞客游记奖等多项奖励,并有多种著述翻译国外。系国务院享受特殊津贴专家、陕西省有突出贡献专家。

栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦

——《史记·范睢蔡泽列传》

壹

古今道路,常因时代不同,官方与民间,书面或口头,表述方式有很大的区别。比如蜀道,显然是书面称谓,或者是唐宋时期的说法。今日书面或群众称316国道、108国道、川陕公路、宝成铁路等。查史料可知,秦汉时期,把从国都长安通往四川乃至云贵的驿道称栈道、阁道、五尺道,唐宋时称蜀道、山南驿道,明清时期,官方和群众都把穿越秦岭的驿道称北栈,把穿越巴山的驿道称南栈。由于李白名作《蜀道难》的巨大影响,蜀道一词贯通古今,影响最大。

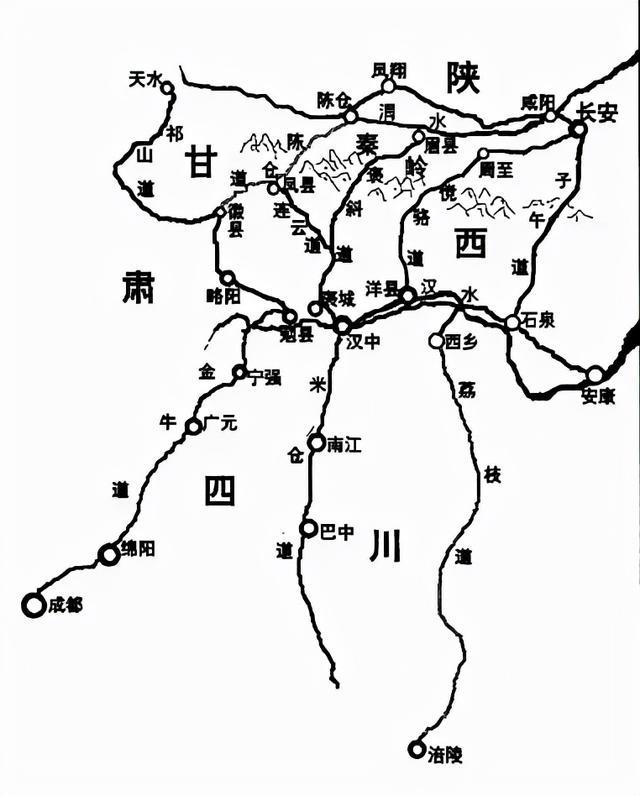

七条古道示意图

那么何为蜀道?从广义讲,凡通往古蜀国,即今日四川的道路都可以认为是蜀道。但史籍所载主要是指中国古代汉唐时期,由国都长安通往四川成都的陕川驿道。李白当年咏叹的蜀道也是指的这条道路。蜀道常与栈道或栈阁联系在一起,其实,栈道、栈阁、阁道是一回事,也可以说是蜀道中的精彩华章。蜀道从长安出发,在八百里秦川可以修筑宽阔驿道,栈道是为穿越秦巴大山修筑的一种特殊道路,曾在历史上发挥过巨大的作用。有多条栈道在汉中治境内经过,因为汉中恰在西安与成都之间,为蜀道必经。为整理发掘历史文化遗产,1992年初,我应汉中市政府之邀,承担系列专题片《栈道》的撰稿,随摄制组用了将近一年的时间对几条古道做了实地探访和考察,基本上弄清楚了栈道起源、位置、变迁,以及现存的遗迹。

贰

动身之前,首先查阅典籍方志,了解什么是栈道?《韵会》称:小桥曰栈。《汉书》载:栈道,飞阁复道相通也。《辞海》中说:我国古代在峭岩上凿孔、架木、铺板而成的道路。

史载:褒谷多栈,此为起点。

那么古人为什么要修筑这样的道路呢?这是古代政治、经济和生产力发展到一定历史阶段的产物。我们知道,关中平原曾是十一个封建王朝建都之地,周、秦、汉、唐更是把华夏民族威武雄壮推向极致。既然关中长安是全国中心,那就必然要修筑四通八达的驿道把京都省府与边城远地沟连起来,政令方能下达,赋税才能集中,国家方能统一。若在平原,道路修筑就比较容易。早在西周,就已建立有整套的修筑道路的规格与标准。道路分为经、纬、环、野,并与田亩面积、水渠长短、城邑大小统一规划,整齐而富于变化,统一中透出威仪,充分显示出礼仪之邦的高度文明。

但在关中平原与四川盆地乃至整个大西南之间却横着一道天然屏障:秦岭与大巴山。都是东西延绵,长达千里。秦岭最窄处也二三百公里,没有人烟,食宿无着,当时植被茂密,古树参天,完全可能迷路,那么古人是怎样穿越这些蛮荒峻险的大山,沟通中原与大西南的呢?

我国最早的典籍中有涉及秦蜀古道的記载:“ 浮于潜,逾于沔,入于渭”; 说公元前451年,秦历共公城南郑,说明秦人已从关中直走到汉中;早在西周,居住在中原的郑国受到犬戎攻击,“郑民南奔”。蜀人参加牧野之战,说明蜀人殷末已走向中原;穿越秦巴大山的古道发现与使用应远在三皇之世,距今已有四五千年的历史。

褒斜河谷曾是古代先民迁徒的生命之路

再一个事例是“一笑千金”的美女褒姒生长于秦岭南侧的古褒国。而周幽王的国都却在关中长安县斗门镇附近,可见居于秦岭两侧的古人已有频繁的交往,险峻的秦岭并不曾隔断人类的婚姻联系。

那么古代先民是怎样发现和开辟道路的呢?著名地质学家李四光说过,由于地球自转,内营外力的结果,秦岭成为突兀云表、东西延绵的大山,以主脊为界,北坡的雪水流进渭水汇入黄河;南坡雨水则归流汉水汇入长江。

叁

亿万斯年,岁月悠悠。

秦岭被雪雨激流冲刷为条条幽深狭长的河谷。这些河谷又被古人利用。可以想见,当初尚未完全摆脱游牧状态的古代先民,为了生存,沿着温润平缓、植被茂密的河谷,一边采集,一边狩猎,辗转迁徙,长期探索。终于认识到隔绝中原与大西南的秦岭山中,竟然有河谷可通。桃李无言,下自成蹊。古道首先经历了自然踩踏与自然发现的阶段。

在实地考察与拍摄专题片的过程中,发现的多处古道遗迹都印证了专家们推断。首先,古道基本上都是沿着河谷,河谷平缓,少翻越山岭之苦。比如褒斜道是沿褒水与斜水开道;故道,也就是陈仓道则沿着嘉陵江河谷;傥骆道则沿傥水与骆水。这种沿河谷选修道路的办法一直沿用到现代铁道与公路的修筑之中,被称为沿溪线。

这在中国文字中也能找到依据,古语无水不成道。所以道路的“道”字加“辶”部首,因要沿水才能行船。可见古道产生于古文字之前。

褒谷的古邮亭遗址

我们在实地考察中发现,秦岭山中的河谷地带,至今还残存着一些古代先民踩踏开凿的原始小路。比如留坝县境内界牌关附近,褒河对岸数百米长的整体山石上凿有脚窝,间隔在半米左右,正好是一步距离,一边临河,一边为山崖,仅容一人行走。我们涉河过去仔细观察,这种脚窝显系人工所为,即使在铁器出现之前,新旧石器时代,也可以用石制的砍砸器凿出。直到现在,这些小道还为山区群众在捕捞、采集时使用。在访问中得知,凡缘河谷不时能发现这样供人行走的小道。后请教专家,认为这极有可能就是古代先民开辟的原始小道。

这些原始小道显然为以后的官驿大道提供了先期准备。事实是之后的驿道也正是经过长期筛选,逐步定型下来,目前被专家们确认的古道有七条。其中4条穿越秦岭,由西至东为:陈仓道,宝鸡越大散关,经凤县至勉县茶店出口;褒斜道,由关中眉县斜谷进山,从汉中褒谷口出山;傥骆道,由关中周至进山,至洋县傥水口出山;子午道,由长安县南子午镇进山至安康石泉出山。穿越大巴山的有3条路,由西向东为金牛道,即今勉县西行经宁强入川道路;米仓道,由汉中南行经碑坝进入四川;荔枝道,由镇巴至万源道路,因接涪陵曾为杨贵妃送荔枝而得名。

栈道是古人依山临水搭制的特殊通道,此为今人仿制

除了目前被专家们确认的穿越秦巴大山的七条古道之外,我国历史地理学奠基人之一的史念海教授在中提出穿越秦岭的古道还应包括武关道,即从关中篮田开始、沿丹江、过武关穿越秦岭。

这也是公元前312年,秦惠文王“攻楚汉中,取地六百里。”所进兵的路线。因当地河水名而置汉中郡,为秦初三十六郡之一,郡治初设南郑,曾迁至西城(陕西安康市汉江北岸中渡台)。东汉建武元年改迁南郑(在今陕西省汉中市汉台区)。这样穿越秦岭的古道就成为五条,与穿越巴山的三条古道形成“三五格局”,与古人认定的“三皇五帝”,“三山五岳”等 “三五之道”相符合。这种说法,我国历史地理学大家严耕望先生在所著中也予以认定。

肆

需要说明的是,当初古代先民自然踩踏、自然发现的原始小道并不是栈道。把原始小道开辟为官驿大道是古代社会发展到一定历史阶段的产物。

古道所经山镇格局.

据史料记载秦人的建筑工艺相当发达,不仅留下万里长城、兵马俑等奇迹,秦始皇每消灭一个国家便在咸阳塬上仿造这个国家的宫殿,以空中阁道相通,“周驰为阁道,自殿下直抵骊山”,这种空中阁道从咸阳直到临潼,延绵百里不绝。秦代工匠修筑空中阁道的技艺,很自然的会运用到修筑栈道中去,更重要的是秦人此时己发现和使用鉄器。成书于周秦之际的记载秦地有六处产铁。也记载: “ 近年来,在陕西临潼、咸阳一带,出土了不少秦的鉄农具和鉄工具,如鉄凿、铁铲、鉄犁、鉄锤等。” 鉄器的发现和使用 不仅使秦王朝能够开凿郑国渠与广西灵渠,四川都江堰等不杇的水利工程,也为凿架栈道提供了巨大的科技支撑。把自然踩踏出来的原始小道开凿成能过车马的栈道,是中国古代科技力量的一大飞跃,鉄器的使用,不仅使兵器、水利、农业,也使古代交通产生了一次大飞跃,在秦巴大山中凿架栈道,不仅是秦王朝统一六国之前国力的炫耀,也是早于万里长城和大运河的一项大规模的土木工程。所以,最早记载栈道的《史记》中说:“栈道千里,通于蜀汉,使天下皆畏秦。”

把在穿越秦巴大山的七条古道中,古人依据不同的山形水势,创造了多种形态的栈道,依据遗迹复原,有五六种之多,最多也最常见的是平梁立柱式,即在临河石崖上凿孔架木,在水中立柱支撑,加上栏杆,铺上木板,便可供人马行走。再是依坡搭架式、多层平梁支撑式、平梁立柱加篷盖等。最绝是一种千梁无柱式,由于河水湍急汹涌,无法在河中安置立柱,于是单把石柱木梁插进悬崖壁孔,再铺上木板,类似今日楼房伸出的阳台。据说,这种栈道还是诸葛亮的发明。在史书中有记载,我们在秦岭深处太白县境,当年诸葛亮屯军的赤崖也寻找到了残存的七根石梁,足见记载不谬。

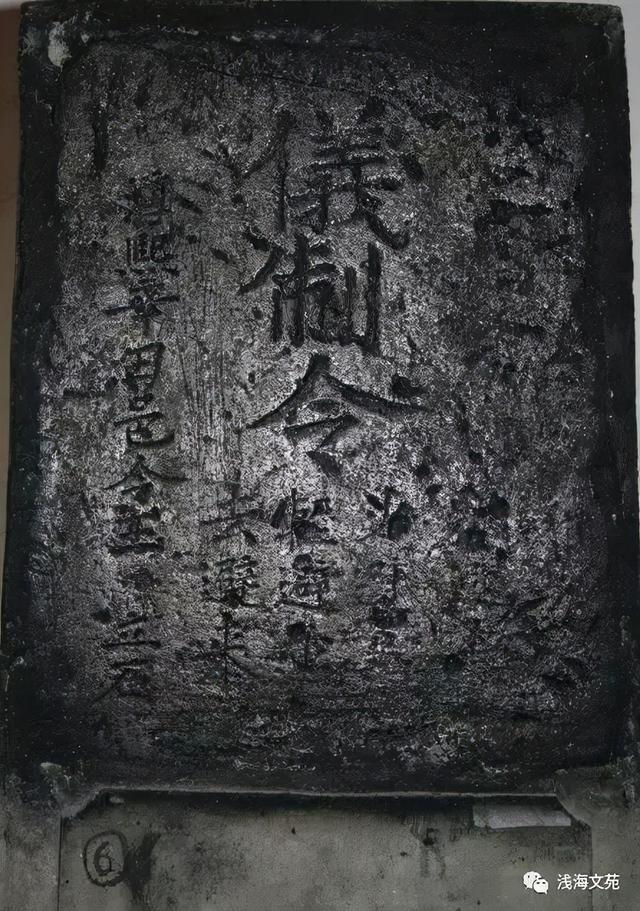

(陕西略阳发现的仪制令,是南宋时的交通法规)

在嘉陵故道经过的汉中略阳县出土过一方南宋时期的碑刻仪制令,内容是“贱避贵,轻避重,少避长,去避来。” 这也是我国目前唯一发现时古代交通规则,除“贱避贵”不合时宜之外,其余至今仍包含在现代交通法规之中,可见栈道建成,便有为之配套的法规可供执行。

这七条古道大多被今日公路、铁道利用或取代,继续发挥着作用。至于栈道的各形制及其邮亭驿置等配套设施,在漫长的岁月中发挥的作用,与重要历史事件和历史人物的关系,以及沿途关隘险阻、风光情俗则不是这篇短文所能涵盖,容后叙之。

毕竟,这足以和万里长城,和京杭大运河媲美的古老栈道,应该让更多的人知晓。尽管沧海桑田,兵毁火焚,这一古代奇观几乎消失殆尽,但好在山川河流,关隘格局古今并无太大变化,栈道沿途青山绿树依旧,夕阳流水依旧。且让我们沿着古老的谷道,去窥探当年栈道的威武神奇,去瞻仰栈道的魅力风采,也了解和认识千百年来栈道沿途群众的风土人情,生存状态和关于他们长长的叙说不尽的美丽动人的故事……

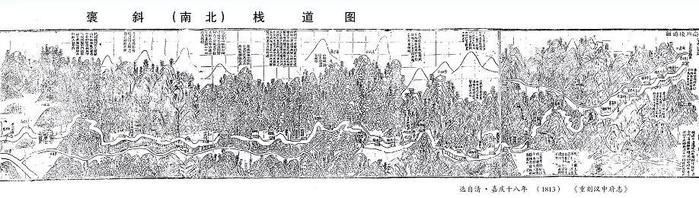

明清时期的褒斜南北栈道图

王蓬教授和他的著作

注:文中图片均为作者王蓬教授提供

资料来源:浅海文苑(网)

收录时间:2023年07月28日